Control Panel

関西空港からの離陸

操作パネルの配置

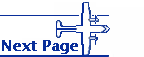

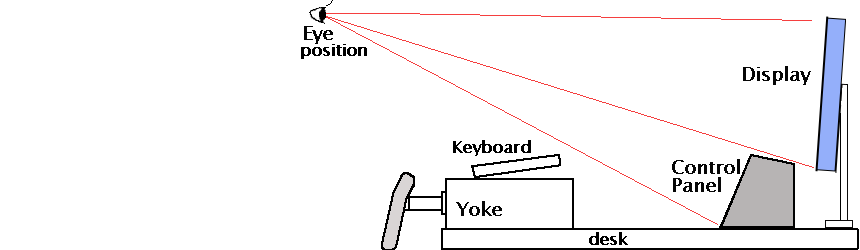

製作したメーターなどを操作パネルに設置していきました。機器の何を作るか 初めに全体のデザインは立てられなくて、スペースに合うサイズにした機器を配置していきました。パネルは机の上にずっと置いておかずに、不要なときは片付けられるように全体をコンパクトになるように計画しています。コントロールパネルのスイッチは手を伸ばせば届くところに、また 視認性も大切です。ヨークやスロットル類は手元に配置してます。

ArduinoMEGA も内蔵してありますが、点検や改修などでしばしば取り外す必要があります。後面はカバーなしです。電源は5V4Aを使っています。

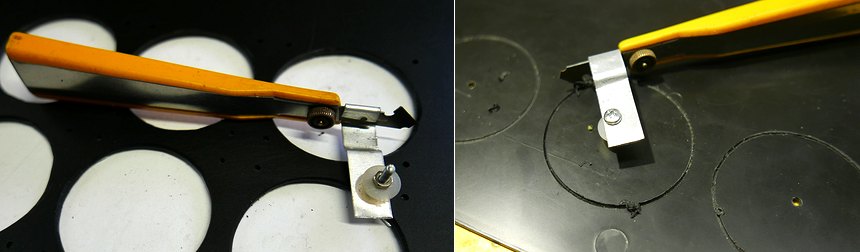

パネル板の加工

パネル板は こわれたスキャナーに使われていた黒い外装プラから切り出しました。3mm厚の高衝撃性ポリスチレン >PS-HI< です。メーターの穴を丸く切り抜くのに糸鋸では届かないので、円の中心に穴を空け プラスチックカッターをコンパスのようにして、パネル両面から円形の溝を掘りました。

両面から1.5mmずつの深さの溝を掘るので 何度も力を入れて引かなければできません。

この工具の中心3mmビスとカッターをつないでいるのは 1mm厚アルミ板を曲げて作っています。

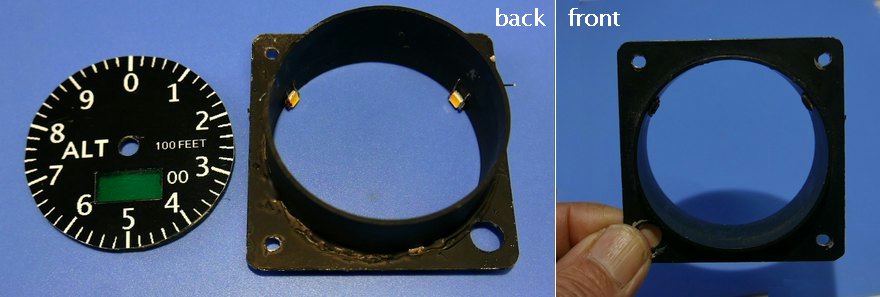

切り出された丸い板は メーターの目盛りをはり付けたり、ステッピングモーターの取り付けにも利用できますので 残しておきます。

この写真はメーターが5つ製作できて 仮にパネル板に取り付けてみたときのものです。まだ コンパスの表面に透明プラがあり 光が反射して見にくくなっています。

各メーターの目盛りも改良前です。

この写真はメーターが5つ製作できて 仮にパネル板に取り付けてみたときのものです。まだ コンパスの表面に透明プラがあり 光が反射して見にくくなっています。

各メーターの目盛りも改良前です。パネル板のサイズはA4サイズのスキャナーのふた部品だったので、横はばの大きさはこのサイズ375mmになりました。右側に追加したAutoPilot(FCU)は幅96mmです。縦はメーター2つ分が取り付けられる大きさにしました。これ以上大きくすると 後ろのモニターが一部見えなくなります。

コントロールパネルの右に、新しく制作しているFCUとエンジン関係のパネルを加えました。Torqueメーターが重複していますので、

コントロールパネルの右に、新しく制作しているFCUとエンジン関係のパネルを加えました。Torqueメーターが重複していますので、旧メーターを取り除きスペースを空けます。空いたスペースにはRMIを設置する予定です。

メーター照明

各メーターに照明を取り付けました。基本デザインは前面上部に120°離して2つのチップLEDを設置、小さなメーターはLED1つです。LEDは少し内側を向くように角度を付けています。制作初期の頃は照明を裏面から目盛板を通して光が透過するようにしたこともありますが、その方法では指針が暗く影になってしまいました。それで 前面から照らす方法に変更しました。この方法で 白い指針と目盛りが照らせています

メーター前面にはガラスを付けていません。ガラスやアクリルなど透明度の高い材料を丸く加工することが難しいこともあるのですが、それよりも表面で光の反射があって指針などが見にくくなるためです。カメラの52mmフィルターが使えるかもしれませんが、その必要は感じません。

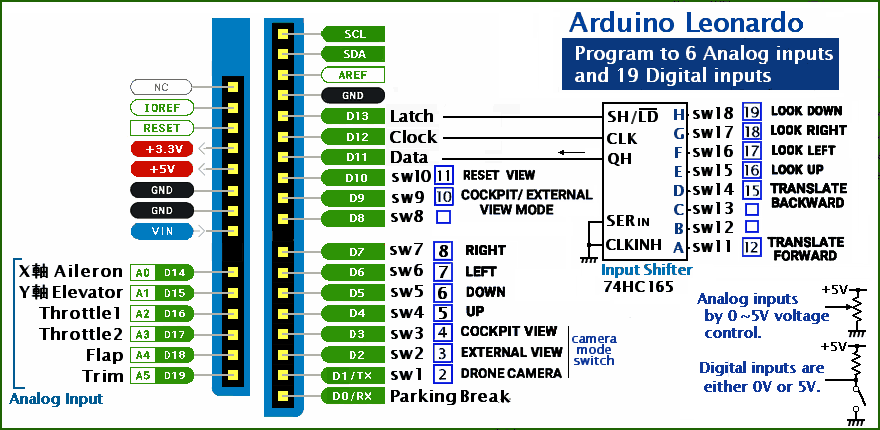

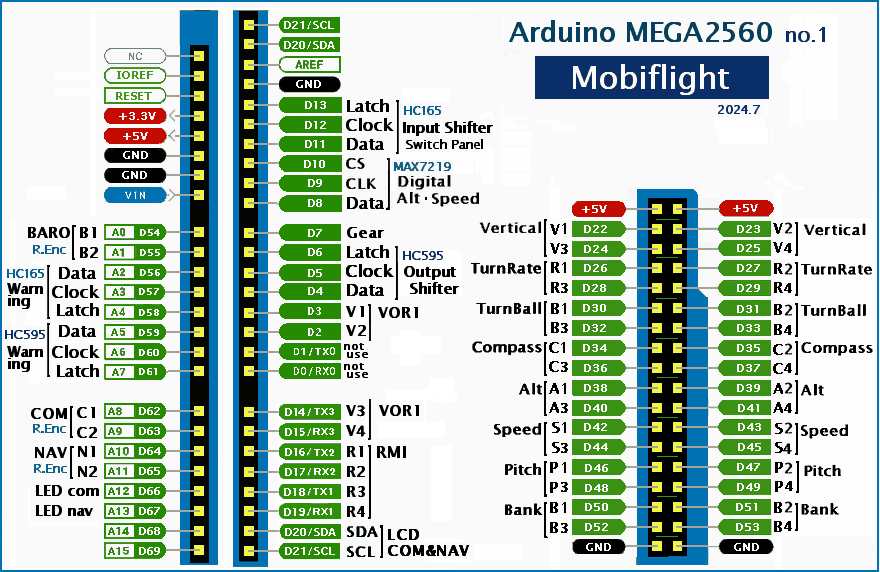

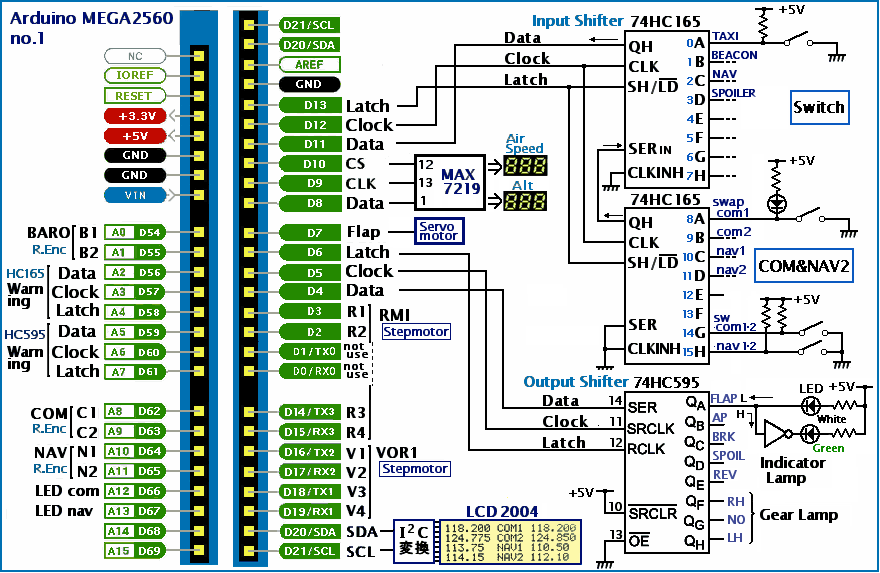

Arduino接続端子

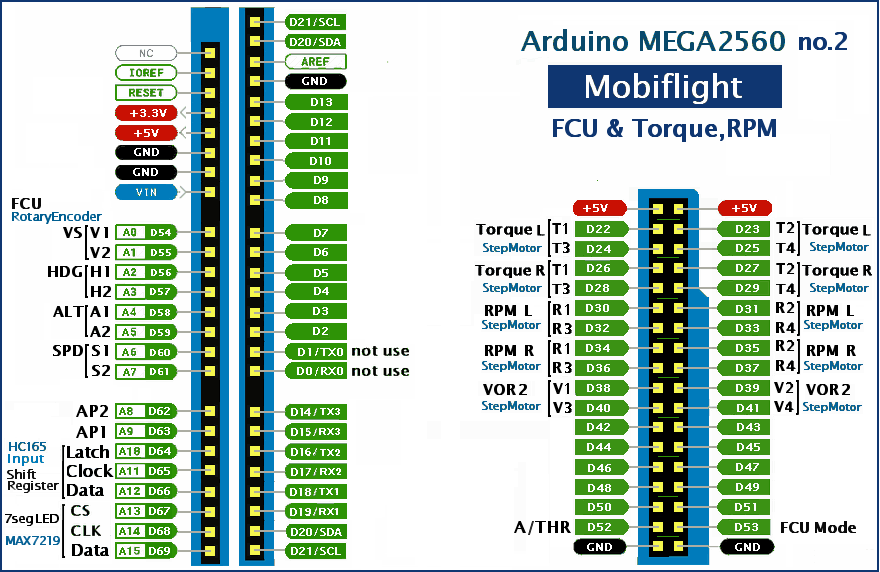

改造を重ねているので、個々の機器の接続がわかりにくくなってしまいました。Arduinoの端子だけでなく、接続基板への配線コネクタなども余裕がなく 空き端子を使うので よけいに混乱してきます。わかりやすいように全体の接続図に一部分だけでもまとめてみました。

改造を重ねているので、個々の機器の接続がわかりにくくなってしまいました。Arduinoの端子だけでなく、接続基板への配線コネクタなども余裕がなく 空き端子を使うので よけいに混乱してきます。わかりやすいように全体の接続図に一部分だけでもまとめてみました。制作したときの図面を記録しておかないと、そのときは良くても後で改造するときにピン配置などすっかり忘れていることがあります。

始めに使っていた Arduino MEGA2560 のピンをほぼ使ったので、FCU(Autopilot)用にはもう一つ別の MEGA2560を使っています。

このMEGA2560 no.2はFCU(AutoPilot) と エンジン関係のTorque,Tachometer を動かしています。

ちょっと使用するピンの構成を整理変更中です。

このMEGA2560 no.2はFCU(AutoPilot) と エンジン関係のTorque,Tachometer を動かしています。

ちょっと使用するピンの構成を整理変更中です。ヨークやスロットル関係はMobiflightではなく、Arduino Leonardo にArduinoIDEで アナログ入力をプログラムして使っています。

これは Yokeのところにも書きましたが、Leonardoを HIDデバイス(Human Interface Device) として設定すれば Joystick AXISで 入力カーブのグラフを見ながら細かく調整ができるからです。